耐震・制振・免震の基礎知識

2012/6/5

東日本大震災から1年。大地震の危機は去ったわけではなく、むしろ発生確立が高くなったともいわれます。しかし、進歩した現代の科学技術をもってしても、地震の発生を正確に予知することはできません。

地震国であるわが国では、建築の歴史は地震との戦いの歴史といっても過言ではありません。この歴史を通じて、地震から建物を守るために「耐震・制振・免震」という三つの方法が研究されてきました。

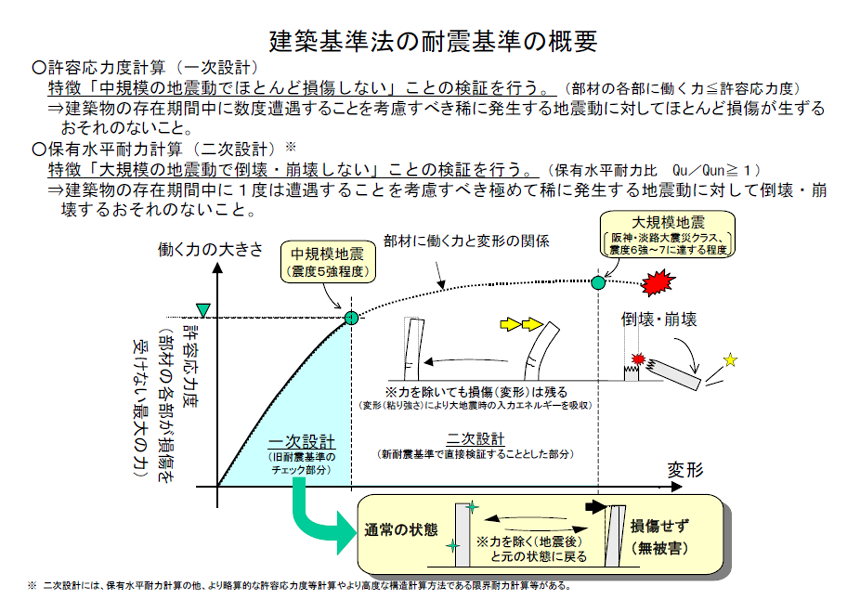

現在の耐震設計では、「中地震」と「大地震」の二つの地震を想定しています。①中地震(耐用年限中に何回か遭遇する程度の地震)に対しては、「部分的なひび割れ等が生じても主要構造体は弾性的な挙動(揺れても元に戻る)で応答し、建築物の機能を保持する」、②大地震(建築物の耐用年限中に一度は遭遇するかもしれない程度の地震)に対しては、「建築物の架構にひび割れ破壊等の損傷が生じても最終的には崩壊から人命の保護を図る」というのが、地震に対する基本的な考え方です。

設計上の大地震では、建物が崩壊しなければよく、建物の機能が維持されなくてもやむを得ないとしています。それは安全面と建設コストの両方を考え、必要最低限の安全性確保を前提に規定されたものであるからです。この安全性を判定する数値が、いわゆる耐震偽装事件からマスコミによく出てくるようになった「耐震指数」と呼ばれるもので、建物の保有水平耐力を必要保有水平耐力で割ったものです。

Qu / Qun ≦ 1.0

保有水平耐力(Qu) :

建物の持っている地震に対する耐力

必要保有水平耐力(Qun) :

大地震で建物が崩壊しないために必要とする耐力

耐震構造

構造体自身の強度により、地震から建物の倒壊を防ぎます。強度抵抗型(弾性設計法)と履歴減衰利用型(弾塑性設計法)があり、大地震時に対しては建物の損傷を許容し、後者による設計が通常行われています。

地震時の振動、衝撃は大きく、地震の規模によっては建物に被害を受け、家具の転倒、移動および設備機器にも被害が生じ、地震直後は建物の機能を確保できない場合があり、建物の修復性は一般に困難です。

敷地条件、設備計画、構造体の維持管理に特別なことはありません。

制振構造

地震に限らず、風・交通・機械振動等の振動全般を対象とします。建物の揺れを取り付けた装置により吸収しようとするもので、パッシブ制振とアクティブ制振があります。

前者は動力の供給なしで制振効果を発揮するもので、鋼材や鉛等の金属材料を降伏させることにより、塑性履歴エネルギーを利用する履歴減衰機構、摩擦による力を利用してエネルギーを吸収する摩擦減衰機構、ダンパーを利用する粘性減衰機構、建物の屋上に錘(装置)を設置し錘が建物の振動を低減させる方向に動くことにより建物の振動を低減させる質量効果機構等で、建物の揺れを低減させます。

後者は建物の揺れをセンサーで感知し、油圧、電気等で動力を提供し、重りを動かし、その反力で建物の揺れをおさえたり、制振部材(ダンパー)を制御することで、建物の揺れを低減させます。

制振装置の採用目的は地震だけではないので実際には複数の制振装置を併用することが多く、特に建物の高さと幅の比が4を超えるようなスレンダーな建物は風揺れの影響が大きいため風、地震双方の対策のために採用します。

地震時は建物の負担を低減するため、耐震構造に比べ被害が小さく、建物修復性は軽微な補修で済み、装置の取替えも比較的簡単です。また、主要構造部ではないと割り切って、耐用年数に応じて使用している機構の部品を交換することも出来ます。ただし、地震による加速度を低減する効果は免振構造ほど大きくなく、家具の転倒等居住性は免震構造と比べると劣ります。

敷地条件、設備計画に特別なことはなく、原則メンテナンスフリーですが大地震時には装置の臨時点検が必要です。

免震構造

主として地震動を対象としたものです。建物と地盤を分離させ揺れを低減し、建物および建物内の備品に被害を与えず、人命や財産を守るとともに、居住性を向上させます。

基礎免震と中間層免震があり、基礎免震は建物と基礎(地盤)を分離させ、中間免震は建物を上層階と下層階に分け、境目に免震層を設け下層階は耐震構造とします。

工法には積層ゴムに代表される柔性基部構造と転がり支承、すべり支承等の機械的絶縁法があります。一般的には積層ゴム支承が使われますが、最近普及しだした戸建住宅には転がり支承が、また高層建物の過重の大きい中柱にはすべり支承が使われます。

建物に作用する地震力が小さくなるため、構造体のサイズが小さくなり、設計の自由度が増し、広い空間を得ることができます。建物修復性は軽微な補修で済みますが、定期点検(義務)、臨時点検が必要で、維持費がかかり、装置の取替えは大変です。

計画時、地盤(下層階)との相対変位に対し以下の対応が必要です。

(1)敷地条件として、建物周りに変位に対応したクリアランスを確保する。また基礎免震の場合はさらに躯体寸法及び施工を考慮したスペースが必要。

(2)建物周りの可動部に人や車が近づかないよう対策をする。

(3)免震装置の保守点検・取替えのための搬入口と点検スペースを確保する。

(4)設備計画において稼動部に変位追従型の配管・配線材料、フレキシブルジョイント等が必要。また、シャフトや雨樋の対策も必要。中間層免震の場合はエレベーターおよび階段の対応が必要。

(マンション管理士/中村利道)